Anno: 2018

-

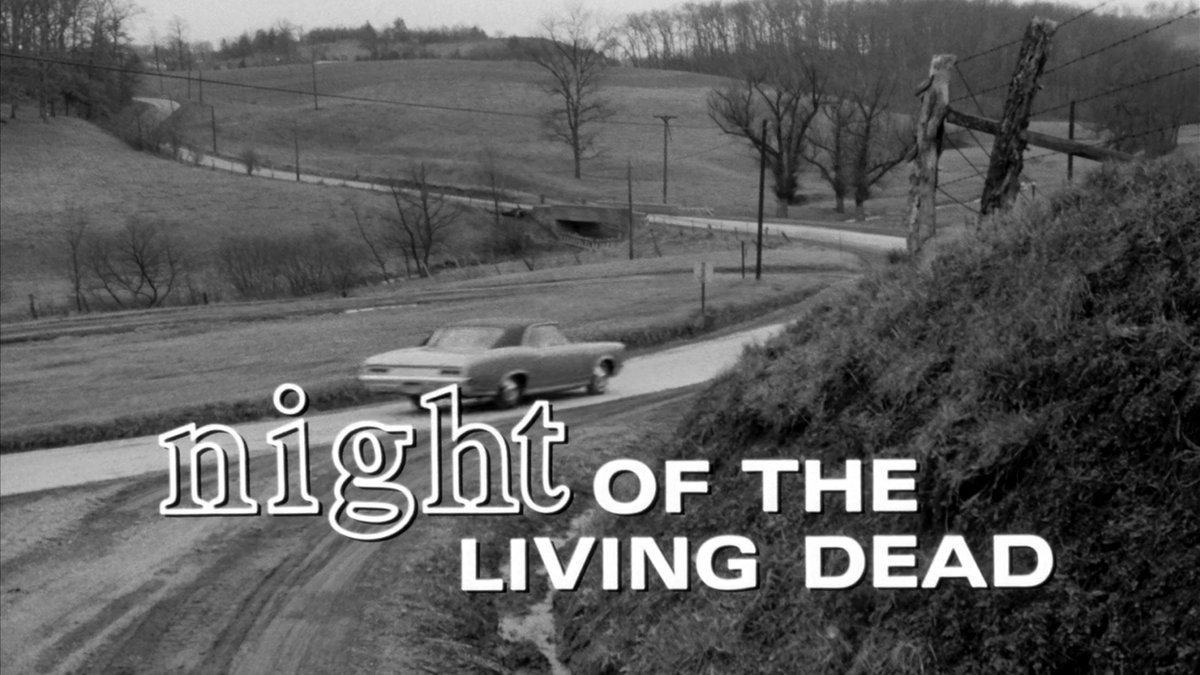

La notte dei morti viventi

Orrore e ribellione nel rivoluzionario capolavoro di George A. Romero a cinquant’anni dalla sua uscita.

-

Miss Italia Cyberpunk

Chiara Bordi, la prima cyborg concorrente di Miss Italia

-

Storia di un fantasma e dell’ineluttabile lentezza del tempo

Cronaca visuale di un disperato amore oltre la morte e il tempo in una ghost story di David Lowery

-

A Quiet Place, il coinvolgente suono del silenzio

Il film fanta-horror di John Krasinski rompe il muro del suono e coinvolge lo spettatore con una piccola famiglia e il suo silenzio obbligato.

-

The Shape of Water: una forma del cinema liquido

L’acqua e le sue infinite forme e metafore liquide nell’ultimo film di Guillermo Del Toro, regista messicano di un cinema dalle infinite mutazioni.