Categoria: Cinema

-

La verifica incerta, ovvero l’attualità di Videodrome

Il cinema di David Cronenberg ha puntato all’eccesso le sue analisi. Ma non ha sbagliato.

-

Dune: le sabbie della distruzione

Il nuovo film di Denis Villeneuve, personale trasposizione della prima parte del romanzo di Frank Herbert.

-

Città tumorali: i grattacieli e le catacombe di Metropolis

La città futuristica di Fritz Lang e il suo sviluppo estremo

-

Spider-Man: un nuovo universo metamediale

Il personaggio metabolizzato e autocosciente del film di animazione Marvel/Sony

-

La genitorialità ai tempi degli zombi

Il ruolo dei genitori verso figli bambini e adolescenti nel cinema dei morti viventi.

-

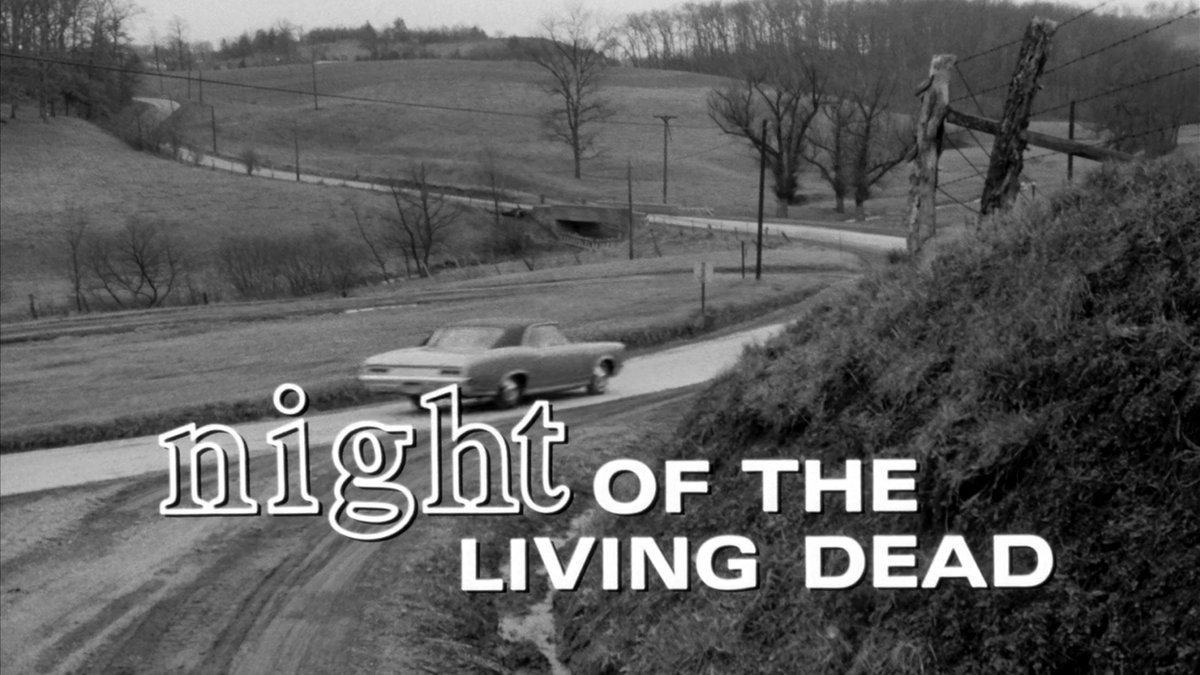

La notte dei morti viventi

Orrore e ribellione nel rivoluzionario capolavoro di George A. Romero a cinquant’anni dalla sua uscita.

-

Storia di un fantasma e dell’ineluttabile lentezza del tempo

Cronaca visuale di un disperato amore oltre la morte e il tempo in una ghost story di David Lowery

-

A Quiet Place, il coinvolgente suono del silenzio

Il film fanta-horror di John Krasinski rompe il muro del suono e coinvolge lo spettatore con una piccola famiglia e il suo silenzio obbligato.

-

The Shape of Water: una forma del cinema liquido

L’acqua e le sue infinite forme e metafore liquide nell’ultimo film di Guillermo Del Toro, regista messicano di un cinema dalle infinite mutazioni.

-

Blade Runner 2049: la solitudine del futuro

A trentacinque anni dal classico del cinema Blade Runner di Ridley Scott, arrivano i nuovi replicanti nella visione di Denis Villeneuve.

-

Paterson, una vita perfettamente normale

Un film di Jim Jarmush sulla perfetta normalità della vita, un antidoto ai film cupi, d’azione o eccessivamente drammatici.

-

Perché ci piacciono i film catastrofici?

Che cosa ci spinge a guardare un film catastrofico? Che cosa cerchiamo in uno spettacolo in cui persone come noi, per cui dovremmo provare empatia e compassione, sono esposte a tremendi pericoli, perdono la vita in modi più o meno orribili in incendi, terremoti, impatti con meteoriti, esplosioni nucleari?

-

Star Wars VII – Il non risveglio della Forza

La quarantennale saga di Guerre Stellari arriva al settimo capitolo, senza George Lucas e con troppe ripetizioni e svariati sbadigli.

-

L’arrivo di un treno: da La Ciotat a Pordenone

Una trasmissione Periscope chiude (per me) il cerchio aperto dai fratelli Lumière.

-

A qualcuno piace caldo, ovvero la falsità secondo Billy Wilder

Il falso, tra dramma e commedia, come motore perpetuo del cinema del regista Billy Wilder.

-

Mad Max: Fury Road – La strada furiosa di George Miller

Il nuovo capitolo/reboot della saga post apocalittica di George Miller è una scheggia impazzita e adrenalinica di puro cinema d’azione.

-

Videodrome, il ciberspazio metaforico di David Cronenberg

Viaggio allucinante nella società dello spettacolo dal punto di vista del regista canadese della mutazione.

-

Tetsuo, l’arma umana di Shinya Tsukamoto

La mutazione dell’uomo-macchina secondo il regista giapponese Shinya Tsukamoto e i suoi film sperimentali al limite dell’umano.

-

La catastrofe come malattia: Take Shelter

La catastrofe per visualizzare le paure di un padre di famiglia americano e quelle degli Stati Uniti a dieci anni dall’11 settembre.

-

Il fantasma della democrazia

I morti viventi come rappresentazione della paura di evoluzione del sistema democratico.

-

Morti fuori e morti dentro

Agorafobia e claustrofobia nei film di zombi.

-

Lo zombi come consumatore finale

La metafora della società dei consumi in Zombi di George A. Romero

-

Il giorno degli zombi come apocalisse laica

Il cinema dei morti viventi e la risurrezione senza religione.

-

Dead Set, o la televisione dei morti viventi

Zombi e pubblico televisivo nella satira inglese di Big Brother

-

Tutti i colori di “2001: odissea nello spazio”

Il colore nel film tavolozza di Stanley Kubrick.

-

Morti che camminano e morti che corrono

Insieme a 28 giorni dopo, L’alba dei morti viventi inaugura un nuovo tipo di zombi.

-

H.R. Giger, l’alieno biomeccanoide

Se n’è andato il creatore di Alien e di altri splendidi incubi.